バセドウ病/甲状腺機能亢進症の治療(薬の治療)[日本甲状腺学会認定 甲状腺専門医 橋本病 バセドウ病 甲状腺エコー検査 長崎甲状腺クリニック 大阪]

甲状腺の基礎知識を初心者でもわかるように、長崎甲状腺クリニック(大阪府大阪市東住吉区)院長が解説します。

その他、甲状腺の基本的な事は甲状腺の基本(初心者用) 橋本病の基本(初心者用)を、高度で専門的な知見は甲状腺編 甲状腺編 part2 を御覧ください。

長崎甲状腺クリニック(大阪)以外の写真・図表はPubMed等で学術目的にて使用可能なもの、public health目的で官公庁・非営利団体等が公表したものを一部改変しています。引用元に感謝いたします。尚、本ページは長崎甲状腺クリニック(大阪)の経費で非営利的に運営されており、広告収入は一切得ておりません。

バセドウ病で長崎甲状腺クリニック(大阪)を受診される方への注意

バセドウ病の治療開始(再開)後は頻回の副作用チェックが必要なため①大阪市と隣接市の方に限定、②来院できず薬を自己中断する方、副作用時の対応を理解できない方をお受けできません。

Summary

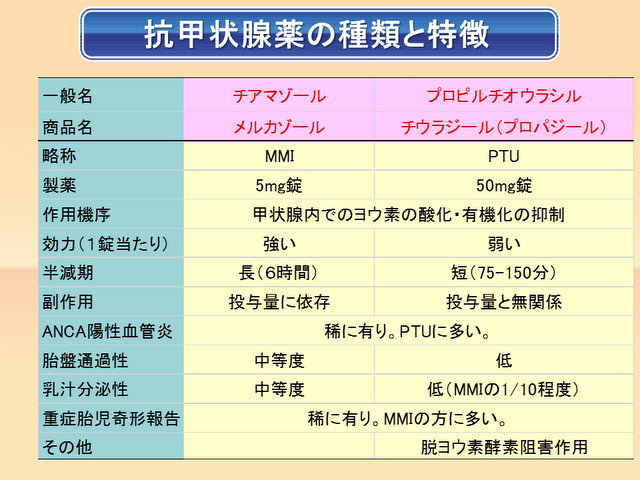

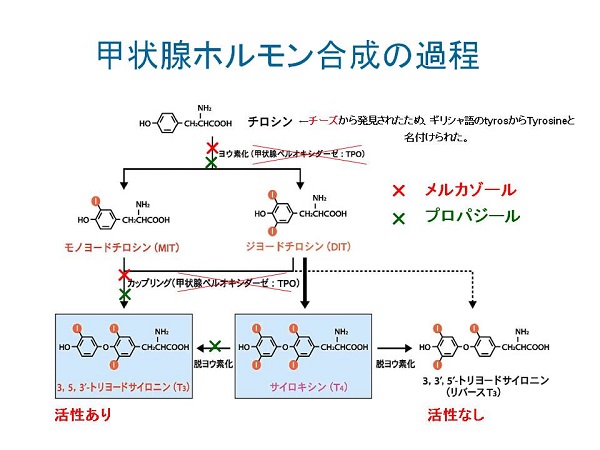

バセドウ病/甲状腺機能亢進症の甲状腺ホルモン合成を抑える治療薬は、抗甲状腺薬MMI(メルカゾール)、PTU(プロパジール、チウラジール)。メルカゾールはプロパジールより強力で作用時間長いが妊娠・授乳に安全性低く、副作用は容量依存性。抗甲状腺薬の抵抗性はノンコンプライアンスの事も。重篤な副作用は無顆粒球症、劇症肝炎、薬剤誘発性過敏症、横紋筋融解症、ANCA関連血管炎、インスリン自己免疫症候群、再生不良性貧血。軽い副作用は、かゆみ・発疹、肝障害、発熱(薬剤熱) 、筋肉痛、高CPK(CK)血症、関節痛など。メルカゾール副作用でプロパジールに変更すると高率に副作用。

Keywords

バセドウ病,甲状腺機能亢進症,治療,抗甲状腺薬,メルカゾール,プロパジール,チウラジール,副作用,筋肉痛,薬剤熱,甲状腺ホルモン

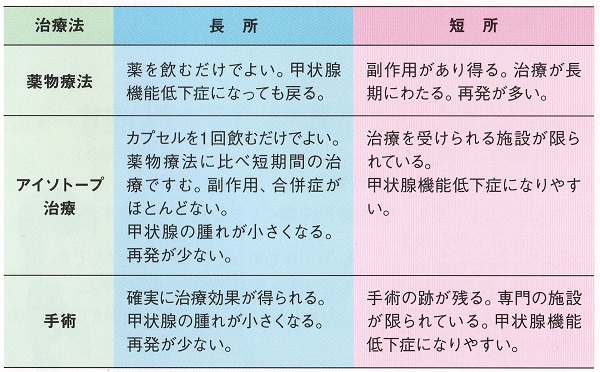

甲状腺ホルモン合成を抑える薬(抗甲状腺薬)は、日本のバセドウ病治療の第一選択です。最初に多い量(1日3~12錠)から開始し、1カ月おき(安定すれば2~3カ月おき)に血液中の甲状腺ホルモン濃度を調べ、甲状腺ホルモンが正常範囲になるまで徐々に減量します。

(※最初の2カ月は副作用チェックのため2週間ごとに採血しますが、余程の事が無い限り甲状腺ホルモンを測定するのは1カ月ごと)

甲状腺ホルモンを正常に維持できる、最終的な抗甲状腺薬の錠数(維持量)は、個々のバセドウ病の活動性(そのひとの遺伝性や生活習慣など)により異なります。平均的には1日1~2錠ですが、それより少ない量でも可能な場合、逆に1日10錠でも甲状腺ホルモンが正常にならない場合もあります。

(右)抗甲状腺薬のMMI(メルカゾール)、PTU(プロパジール、チウラジール)、PTUはMMIに比べると地味ですね・・・

放射性ヨウ素治療(アイソトープ)あるいは手術を行うにしても、まず抗甲状腺薬で甲状腺ホルモンを安定させなければ、安全に行う事ができません。

MMI(メルカゾール)、PTU(プロパジール、チウラジール)の違い

長崎甲状腺クリニック(大阪)のPTU(プロピルチオウラシル)処方

長崎甲状腺クリニック(大阪)では、PTU(プロピルチオウラシル)を使う際、可能な限りプロパジールを使用し、チウラジールを処方しない事にしています。理由は、その紛らわしい商品名です。(ヒヤリハット、チウラジールとチラージン)を御覧下さい。

抗甲状腺薬の投与方法は、甲状腺専門医によって多少の違いはあります。

以下は、一(いち)甲状腺専門医である筆者の意見です。もちろん、異なる意見の甲状腺専門医も大勢います。ガイドライン遵守の甲状腺専門医が一般的かもしれません(あえて筆者の意見を書かせていただきます)。

「バセドウ病治療ガイドライン 2019」では投与方法に一部変更があり、「じゃあ、前のガイドラインで書いてたことはウソやったんか」となってしまいます。

実際の臨床現場では、ガイドライン通りにいかないバセドウ病患者も多くいます。ガイドラインを参考として甲状腺専門医の判断で投与量、投与方法を変えれば良いと思います。

※「バセドウ病治療ガイドライン 2019」の序文でも山田 正信 甲状腺学会理事長は「個々の患者に応じて最も適した治療法が選ばれるべきで、ガイドラインはあくまでひとつの基準を示すものである」と甲状腺専門医の裁量を認めてくれています。

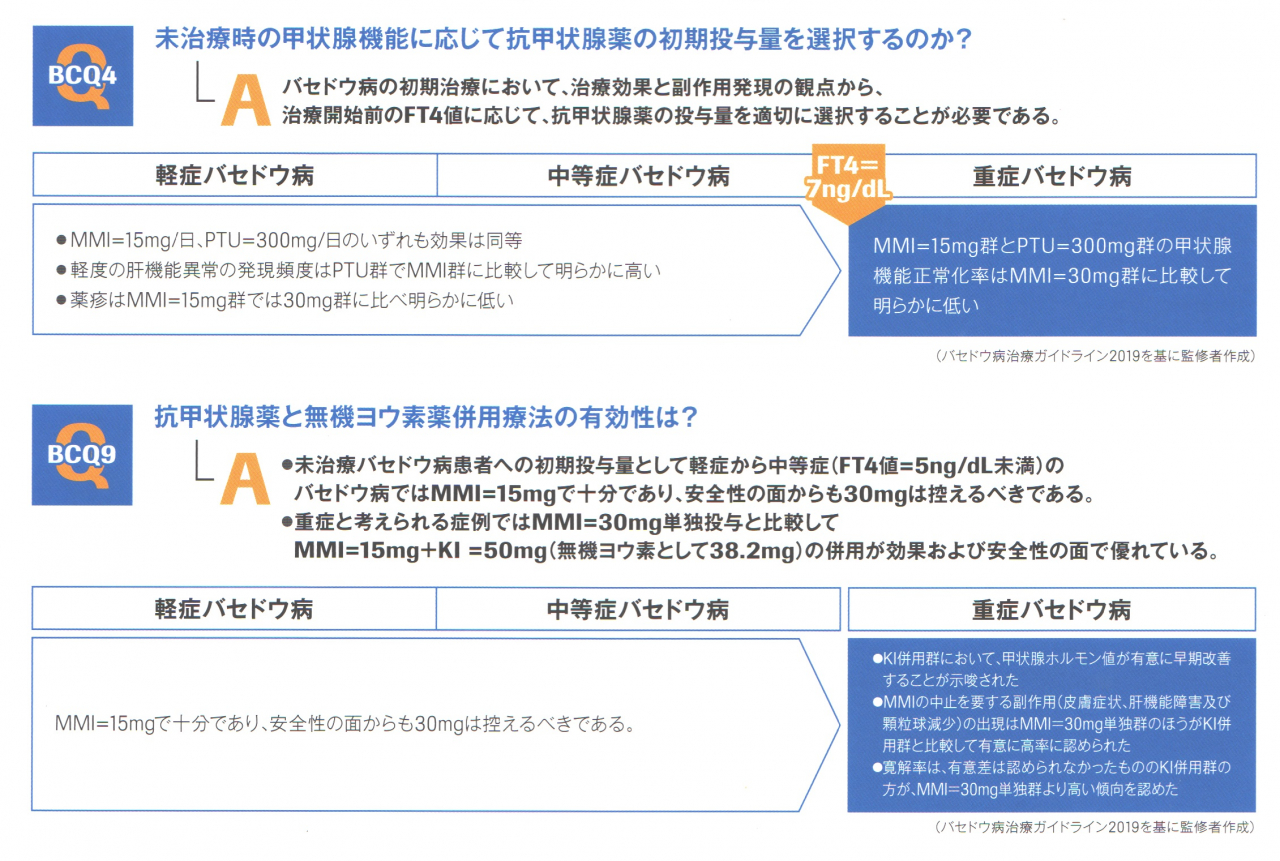

「バセドウ病治療ガイドライン 2019」では

- FT4 ≧7ng/dL でメルカゾール30mg=(5mg)x6錠 (改訂前は FT4 >5ng/dL)

- FT4 ≧5ng/dL でメルカゾール15mg=(5mg)x3錠 + ヨウ化カリウム(KI)50mg=1錠

になっています。[メルカゾール15mg=(5mg)x3錠 ≒ プロパジール300mg(=6錠)]

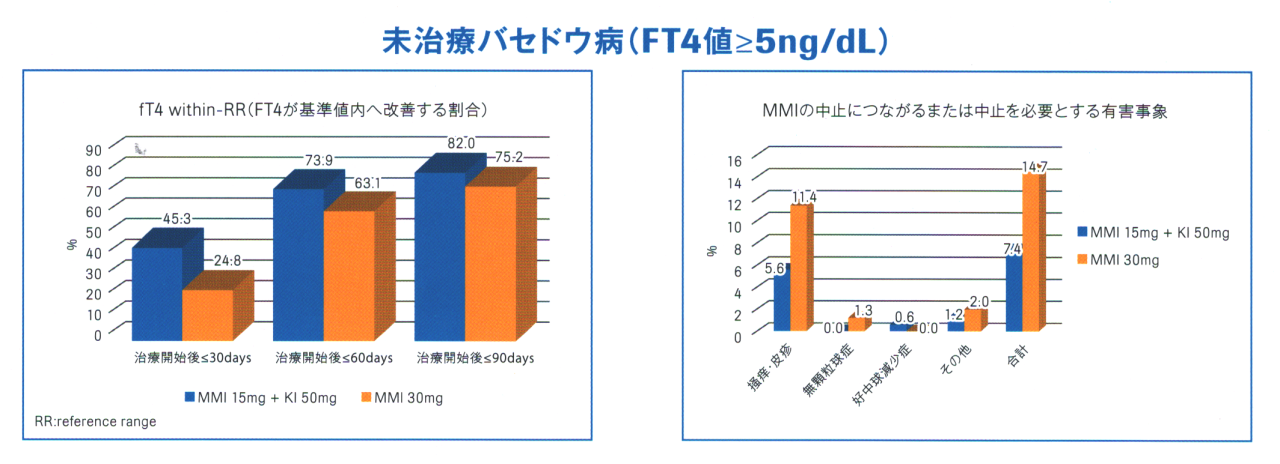

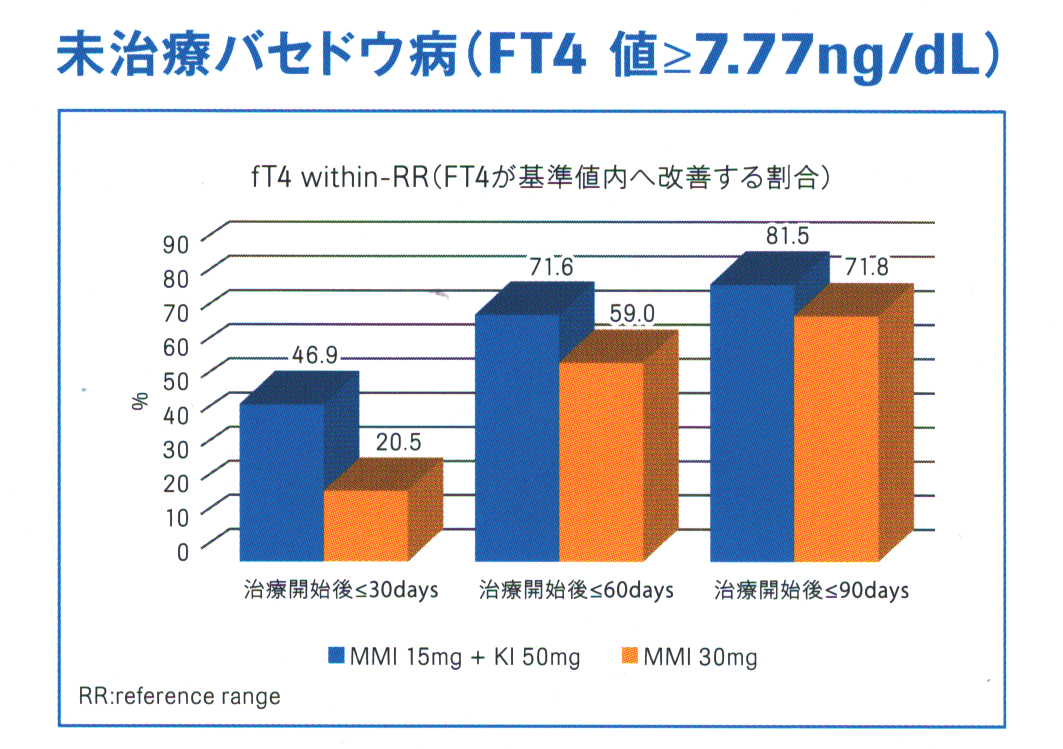

FT4 ≧5 ng/dL で

- メルカゾール30mg=(5mg)x6錠

- メルカゾール15mg=(5mg)x3錠 + ヨウ化カリウム(KI)50mg=1錠

の投与法を比較すると、後者の方が

- 無顆粒球症、重症発診も含めて、メルカゾールが中止になるような副作用が少なく安全性が高い

- 早期改善率が高い

- 寛解率に有意差なし(FT4 ≧7.77 ng/dL でも同じ)

とされます[Thyroid. 2015 Jan;25(1):43-50.]。

ただ、筆者の実感として

- 正直に言って、FT4 ≧7.77 ng/dL、FT3 ≧30 pg/mL、TRAb ≧30 IU/L ならメルカゾール15mg=(5mg)x3錠 + ヨウ化カリウム(KI)50mgで甲状腺機能が完全に正常化したケースは非常に少ない(ある程度改善はするものの、それ以上の改善は見込めない)。結局、メルカゾールを4-6錠(200-300mg)に増量します。

- ヨウ化カリウム(KI)は早期に甲状腺機能低下するが、減量し過ぎると再発し調節が難しい(ヨウ化カリウム末で調整)

- 効果不十分の場合、エスケープ現象なのか高活動性バセドウ病なのか判断が難しい

- ヨウ化カリウム(KI)をいつまで使うか見通しが立たない

- エスケープ現象でヨウ化カリウム(KI)が効かなくなり、いざ必要な時(①メルカゾール、プロパジール、チウラジール全て副作用で使えなくなった時、②急に妊娠が発覚してメルカゾールをすぐに中止したいが、プロパジール・チウラジールは以前に副作用おこしたため使用できない時)に使えない[ヨウ化カリウム(KI)]

→筆者は基本的にヨウ化カリウム(KI)の長期併用に反対の立場です。

いくら抗甲状腺薬を増量しても、効果なく抗甲状腺薬の抵抗性が疑われる症例に出くわす事があります。メルカゾール30mg(=6錠)で全く効果なく、60mg(=12錠)まで増やしても全く効果なし。筆者なら、これ以上の増量は副作用(メルカゾールの副作用は投与量が増えると確率が上がります)の危険があり、かつ増量しても同じと考え、提携先の病院に入院の上、服薬を管理、ヨウ化カリウム(KI)併用、副腎皮質ステロイド剤 併用し、甲状腺機能が改善すればタイミングを逃さず手術療法(甲状腺全摘出)、あるいはアイソトープ(放射性ヨウ素; I-131 治療に持ち込みます。

実は飲んでいなかった

メルカゾール吸収障害

メルカゾール吸収障害説もあります。チラーヂンSの吸収障害は有名な話です(チラーヂンS錠が下痢/食事/薬で吸収されない?)が、メルカゾールでは証明されていません。

東京大学の報告では、メルカゾール150mg(30錠)/日でようやくコントロールできた女性で、

- 30mg(6錠)のメルカゾールを飲んでもらい、同量のメルカゾールを服薬中の他の患者と比較したところ、血清中メルカゾール濃度時間曲線は同じで、メルカゾール吸収障害も急速なメルカゾール分解も存在しなかった

- メルカゾールの活性を打ち消す抗メルカゾール IgG抗体も検出されなかった

- 後日、摘出された患者甲状腺中のメルカゾール濃度は従来の報告と全く同じだった

そうなると、甲状腺内に取り込まれたメルカゾールの蓄積障害の可能性、メルカゾールが作用する段階で何らかの障害がある可能性しか考えられません。[Endocr J. 1995 Oct;42(5):697-704.]

メルカゾール注射剤も市販されていますが、意識障害・昏睡などで服薬できない時しか使わないし、吸収障害と違うなら意味はありません。

別の報告では、乳糖不耐症(いわゆる牛乳で下痢)で抗甲状腺薬(メルカゾール、プロピルチオウラシル)の吸収障害が確認できたそうです[J Endocrinol Invest. 1997 Oct;20(9):569-70.]。乳糖不耐症でのチラーヂンS吸収障害は有名なな話ですが、抗甲状腺薬でもあり得ます。メルカゾール錠、チウラジール錠には乳糖水和物が含まれています。筆者が調べたところ、同じプロピルチオウラシルでもプロパジール錠の成分に、乳糖水和物は見当たりませんでした。

TSHレセプター抗体(TRAb)陽性の無痛性甲状腺炎をバセドウ病と間違えて

TSHレセプター抗体(TSH Receptor Antibody:TRAb)陽性の無痛性甲状腺炎をバセドウ病と間違えて抗甲状腺薬を投与しても甲状腺ホルモンの過剰状態は改善しません。

明らかな甲状腺中毒症をバセドウ病と診断するための、第3世代バセドウ病抗体TRAb(ECLIA)カットオフ値は一般的に2.0 IU/L とされます。カットオフ値は正常値でも絶対値でもありません。即ち、「TRAb≧2.0 IU/L 以上ならバセドウ病の可能性が高い」との解釈になります。逆に言えば、「TRAb≧2.0 IU/L 以上でもバセドウ病とは断定できない」ことになります。

しかし、

- TRAb 3.0 IU/L 以上なら、99%以上の確率でバセドウ病ですが、1%以下の確率で無痛性甲状腺炎のことがあります

長崎甲状腺クリニック(大阪)では、TRAb 3.7 IU/Lの無痛性甲状腺炎がありました

- TRAb 0.8~3.0 IU/L はバセドウ病、無痛性甲状腺炎いずれもあり得る(確率的に半々)グレーゾーン(境界域)です。[TRAb(ECLIA)のカットオフ値 2.0 IU/L 以上なら、無痛性甲状腺炎でなく甲状腺機能亢進症/バセドウ病と診断できるか?]

TRAb陽性だからと言って、即、バセドウ病と診断するのは危険です。

無痛性甲状腺炎は破壊された甲状腺組織から甲状腺ホルモンが血液中に放出される病気なので、甲状腺ホルモンの合成を抑える抗甲状腺薬は効きません。

重症度により期間は異なりますが、平均3カ月して無痛性甲状腺炎の回復期に入ると甲状腺ホルモン(FT4, FT3)が自然に低下して、抗甲状腺薬が効いていると錯覚する場合があります。

13.5%が抗甲状腺薬の副作用のため、アイソトープ(放射性ヨウ素)治療もしくは手術療法(甲状腺全摘出)に切り替えになります。

プロピルチオウラシル(PTU)は1946年に、メチマゾール(MMI)は1949年に導入された古い古い薬です。危険な副作用を起こす可能性が高く、おそらく、現代の審査なら認可されないでしょう。21世紀になっても、代わりになる薬は存在しないのです。

メルカゾール(MMI)とプロパジール(PTU)の副作用の違い

メルカゾール(MMI)とプロパジール(PTU)の副作用に違いはあるのでしょうか?副作用の種類は、ほとんど同じで、投与2週以降に多いとされます(実際、2週以内も結構ある)が、発生頻度や重症度、発生時期が異なります。例えば、最も重篤な(重症の)無顆粒球症は、メルカゾールで約0.3%、プロパジールで約0.4%です。劇症肝炎など重症の肝障害はプロパジールに多く、しかも数年・数十年して発症するもの程、重症化するとされます。

概して、

- メルカゾールの副作用は容量依存性(量が多い程、起こり易い)。無顆粒球症も容量依存性に起こるので注意

- プロパジールの副作用は容量と無関係(しかし、筆者の経験では1日4錠以上を数年-数十年服薬している人でANCA関連血管炎が起こるケースはあるが、1日2錠以下では見た事が無い)。

プロパジールには長期投与による重篤な(重症の)副作用があるため注意深い経過観察が必要。

です。

抗甲状腺薬の重大な副作用

抗甲状腺薬の重大な副作用は

- 無顆粒球症 (命の危険)

- 劇症肝炎 (命の危険)

- 胆汁うっ滞型肝障害 (命の危険)

- ANCA関連血管炎 (命の危険)

- 全身性エリテマトーデス(SLE)、SLE様症状・抗リン脂質抗体症候群誘発(命の危険)

- 薬剤誘発性過敏症 (重症薬疹と言う表現も出来ると思います) (命の危険)

- インスリン自己免疫症候群

- 横紋筋融解症 (命の危険)

- 再生不良性貧血 (命の危険)

- 血小板減少 (命の危険)

- 妊娠早期の服用でメルカゾール胎児奇形症候群

メチマゾール誘発性胆汁うっ滞型肝障害 (命の危険):報告では、

- メルカゾール中止してヨウ化カリウム(KI)に変更。AST/ALT, ALP、γ-GTP は改善しても総ビリルビンは10 mg/dL 以上に上昇。肝生検で薬剤性肝障害と診断。ステロイドパルス無効、週2回ビリルビン吸着療法を行い、5か月後に改善(第56回日本甲状腺学会 P1-086 メルカゾールによる胆汁鬱滞型肝障害を呈し、4回のビリルビン吸着療法およびステロイドパルス療法にてTRAb 陰性化したバセドー病の1例)

- メチマゾール(メルカゾール)中止して、イソグリチルリチン酸マグネシウムと他の肝保護薬による治療4週間後に肝機能はほぼ正常化。[Oncotarget. 2016 Jan 26;7(4):5088-91.]

- メチマゾール(メルカゾール)中止して、経口メチルプレドニゾロン投与16週間後に肝機能は正常化。アイソトープ(放射性ヨウ素; I-131)治療を行う。[Oncotarget. 2016 Jan 26;7(4):5088-91.]

メチマゾール誘発性胆汁うっ滞のメカニズムは完全には解明されていませんが、

- 門脈系の相対的な低酸素症

- ジルベール症候群(Gilbert症候群:ギルバート症候群)やデュビン・ジョンソン症候群などの胆汁代謝障害(体質性黄疸)が、メチマゾール(メルカゾール)投薬後に顕在化

- メチマゾール代謝の過程で産生されるいくつかの活性物質が、肝細胞および間質に損傷を与える

- アレルギー反応(最も可能性が高い)

などが考えられます。[Oncotarget. 2016 Jan 26;7(4):5088-91.]

メチマゾール誘発性胆汁うっ滞型肝障害がおきた場合、アイソトープ(放射性ヨウ素; I-131)治療、手術療法(甲状腺全摘出)になります。ただし、プロピルチオウラシル(PTU)に切り替えて、上手くいく場合もあります[World J Gastroenterol. 2009 Jun 21;15(23):2817-33.]。

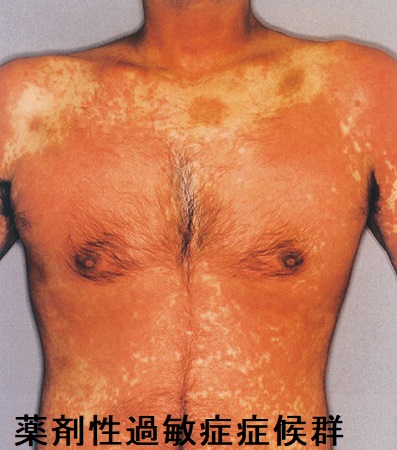

薬剤誘発性過敏症[薬剤過敏症症候群(DIHS:Drug Induced Hypersensitivity Syndrome)]は、重症皮疹の1つです。

抗甲状腺薬のMMI(メルカゾール)、PTU(プロパジール、チウラジール)の他、

- 抗てんかん薬のカルバマゼピン・フェノバルビタール・フェニトイン(薬剤性甲状腺機能障害もおこす)

- サラゾスルファピリジン;潰瘍性大腸炎治療薬のサラゾピリン®、抗リウマチ薬のサラゾスルファピリジン(アザルフィジンEN錠®)

- 痛風治療薬のザイロリック®(アロプリノール錠)

- 糖尿病性神経障害治療薬・抗不整脈薬のメキシチールカプセル®(メキシレチン塩酸塩)

- 抗生剤のミノマイシン/セフェム剤

でも起こります。

突発性発疹の原因でもあるヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)などのウイルス再活性化を伴います。(HHV-7,CMV,EBVの事もある)(日皮会誌 2006; 116: 1563―1568.)。

抗甲状腺薬開始2-6週間後(一般的な薬疹は1-2週間なので遅発性)に発症、

- 四肢・体幹掻痒感/皮疹(紅斑)→全身に急速に拡大→紅斑は融合、一部紫斑

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)や中毒性表皮壊死症(TEN)と異なり、粘膜疹は通常伴わないか軽度

- 38℃台の発熱

- 顔面浮腫/浮腫性紅斑・喉頭浮腫

ただし、口腔粘膜と咽頭に異常を認めず(粘膜症状を伴わない薬疹);中毒性表皮壊死症やStevens-Johnson症候群と異なる - 全身倦怠感・肝障害・腎障害;報告例ではGOT 342 IU/L、GPT 531 IU/L、Cr 1.75 mg/dL(第56回日本甲状腺学会 P1-090 PTU により薬剤性過敏症症候群を発症し不幸な転帰をきたしたバセドウ病の1 例)

- リンパ節腫脹

投与中止後も発疹、発熱、肝腎障害が再燃・遷延化することがあります。また、自己免疫疾患への移行も報告されています。

(写真;Dermatologica Sinica 2013;31(4): 196-204)

薬剤誘発性過敏症(DIHS)の診断は、

- 白血球増加 or 好酸球増加 or 異型リンパ球出現[ヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)なので当然か]

- CRP陽性

- リンパ球幼若化試験(DLST)・リンパ球刺激試験;①必ずしも陽性に出ない(感度約50%)、②すぐに結果が出ない、③他剤との交差反応で偽陽性などの問題がある。8週以降に陽性が出ることがあるので、初期に陰性でも否定できない[Thyroid. 2005 Dec;15(12):1333-6.]

- 抗HHV-6 IgG抗体価(ペア血清、発症2週以内と4週以降で4倍以上の上昇)、HHV-6 DNA定量陽性

- 皮膚生検

薬剤誘発性過敏症(DIHS)治療は、皮膚科に入院してステロイド剤の内服が原則(プレドニン30~40 mg/日)で、ステロイドパルス療法が有効なこともあります[Thyroid. 2005 Dec;15(12):1333-6.]。抗ヒスタミン剤とST合剤、Cefozopranなども併用。ステロイド治療中にDIC・多臓器不全で死亡することがあります。一方、ステロイドを使わずに軽快する例もありますが、高熱と皮膚症状が長く続きます。

原因薬剤を中止しても沈静化せず、重篤化(重症化)しDIC・多臓器障害(肝機能障害・腎機能障害・脳炎・肺炎・破壊性甲状腺炎(無痛性甲状腺炎)・好酸球性心筋炎]を生じると致死率は10%です。 また、原因薬剤以外の薬剤、または初めて使用する薬剤でも薬剤アレルギーが起きます(多剤感作)。

(第56回 日本甲状腺学会 P1-090 PTU により薬剤性過敏症症候群を発症し不幸な転帰をきたしたバセドウ病の1 例)(第59回 日本甲状腺学会 P4-4-3 薬剤性過敏症症候群の経過中に慢性甲状腺炎を発症した1例)

MPO-ANCAと甲状腺 を御覧ください。

MPO-ANCA測定 ※保険適応外ですので4000円(税抜き)掛かってしまいます。

メルカゾール(チアマゾール)内服開始数か月後にも横紋筋融解症を発症するので注意を要する。

- 筋肉痛と褐色尿がおこる(運動時のみの事もある)

- 尿検査で潜血強陽性、沈渣で赤血球

麦茶のようなミオグロビン(Mb)尿 - 血液検査で、CK(CPK;クレアチンキナーゼ)異常高値;10万U/L 以上の事も、ミオグロビン(Mb)異常高値

甲状腺機能亢進症/バセドウ病自体(甲状腺クリーゼがほとんど)、2次的な低カリウム血症でも横紋筋融解症を起こす。

横紋筋融解症発症時の治療は、

- 抗甲状腺薬を即中止

- 腎機能に異常なければ大量補液

- 腎機能障害あれば透析

- 抗甲状腺薬を変更(メルカゾール→プロパジール)しても横紋筋融解症は再燃するため、アイソトープ(放射性ヨウ素; I-131)治療か手術療法(甲状腺全摘出)が必要になる

抗甲状腺薬の軽い副作用

抗甲状腺薬の軽い副作用は

- かゆみ・発疹・蕁麻疹・膨疹(最も多い副作用):薬を開始して2〜3週間以内、10人に1人の頻度でおこります(メルカゾール6錠、プロパジール6錠ともに10%、メルカゾール3錠で5%)。抗アレルギー薬がよく効き、不思議なことに月日が経てば消える場合が多い。1ヶ月以降にもおきる可能性があります。

①薬剤誘発性過敏症 と鑑別要

②血管炎(点状紫斑)や蕁麻疹様血管炎(全身に赤色皮疹、ステロイド内服必要)と鑑別要。皮膚生検で好酸球浸潤を伴う多形紅斑型炎症なら薬疹。どの道、抗アレルギー薬が無効の場合は薬を中止します。

- 肝障害[メルカゾール6錠で5%、3錠で3.5%(重症0.1%)、プロパジール6錠で15%]。ただし、①過剰な甲状腺ホルモン自体の肝毒性、さらに②甲状腺ホルモン低下による代謝変動で肝酵素上昇をおこす可能性もあるので判断が難しい(甲状腺ホルモン異常と肝障害)。

鑑別にはリンパ幼若化試験などが参考になるが、数日かかるため間に合わず、陽性に出ても断定できない不確かなものです。隈病院の網野先生は、ALT(GPT)≧150、田尻クリニックの田尻先生は、ALT(GPT)≧100で薬剤性肝障害と考え、抗甲状腺薬を変更すべきと述べられており、長崎甲状腺クリニック(大阪)ではALT(GPT)≧100を採用しています。[※投薬前からALT(GPT)が正常値を超えている場合は、この限りではない]

- 発熱(薬剤熱)

- 筋肉痛(2%):体位変換で増強し、側腹部・側胸部におこりやすい。抗甲状腺薬の減量で消えることが多く、減量できるまで筋緊張を緩和する薬(ミオナール®、芍薬甘草湯など)・痛み止め(ロキソニンなど)で凌ぎます。

- 関節痛(1-2%);antithyroid arthritis syndrome

ANCA関連血管炎の関節痛と鑑別必要

関節痛がおこれば、抗核抗体(ANA)とANCAを測定

- 唾液腺炎;かなり稀。報告では、①両側性顎下腺・耳下腺腫脹と軽度圧痛②38℃台の発熱と炎症反応③急性膵炎を伴う事も。流行性耳下腺炎(おたふくかぜ、ムンプス)、ミクリッツ病(IgG4唾液腺炎)と鑑別要。(Clin Endocrinol (Oxf). 1999 Nov;51(5):667-70.)(第62回 日本甲状腺学会 P21-5 メチマゾールにより両側唾液腺炎を来したバセドウ病の1例)

薬剤熱の原因はアレルギー反応、体温調節系の変化、特異体質など様々です。感染症が否定的で、発熱の原因が薬剤以外に無い場合、薬剤熱が疑われます。しかし実際のところ、ウイルス感染による発熱を完全に否定するのは難しく、薬剤熱を診断するための検査も存在しません。結局、原因薬剤を中止しない限り熱が引かないので、止めた後に解熱して初めて「薬剤熱だったのか」と言う事になります。

抗甲状腺薬(メルカゾール、プロパジール、チウラジール)で生じる薬剤熱は、

- あまり重症感のない発熱(38度以上)が特徴(ただし、甲状腺機能亢進症/バセドウ病では代謝亢進のため、元々、高体温なのでややこしい)

午前中は平熱で、夕方から39 度台の高熱を認める間欠熱の場合もある

- 好酸球増多、肝機能障害、皮疹を伴わない場合も多い

- 白血球/好中球増加、CRP上昇(炎症所見)がよくみられ、

①扁桃腺腫大・発赤あり。風邪・急性扁桃炎・急性咽頭炎と紛らわしい(例:WBC 11700/μL、CRP 11.28 mg/dL)(無顆粒球症ではない)

②扁桃腺に異常なく、尿路感染症、不明熱のパターンもあり(第61回 日本甲状腺学会 O8-4 チアマゾールによる薬剤熱が疑われたTRAb陰性のバセドウ病の 1例)

- 意識は清明(甲状腺クリーゼ ではない)

- 抗甲状腺薬中止後、49-72時間で解熱するため、風邪・急性扁桃炎・急性咽頭炎と結局鑑別できない

- リンパ幼若化試験(DLST)・リンパ球刺激試験は、①必ずしも陽性に出ない(感度約50%)、②すぐに結果が出ない、③他剤との交差反応で偽陽性などの問題がある。

(第55回 日本甲状腺学会 P2-06-02 チアマゾールによる薬剤熱が疑われたバセドウ病の一例)

- 非常に厄介な状態として、抗甲状腺薬メルカゾールで薬剤熱をおこした後、複数の他剤でも薬剤熱をおこすようになって、甲状腺全摘出せざる得ない症例もあります。(第58回 日本甲状腺学会 P2-10-4 チアマゾール内服を契機に多剤薬剤アレルギーによる発熱を生じ薬剤中止後も発熱が遷延したバセドウ病の一例)[CMAJ. 1987 Jan 15;136(2):121-7.][Ther Umsch. 2011 Jun;68(6):303-8.]

- 炎症所見が消えれば、別系統の抗甲状腺薬に変更

信じ難いがヨウ化カリウム(KI)で薬剤熱

ヨウ化カリウム(KI)副作用は、高カリウム血症以外にないと考えがちですが、薬剤熱の原因となる可能性があります。メルカゾールは継続、ヨウ化カリウム(KI)のみを中止し薬剤熱が回復した報告があります。(第62回 日本甲状腺学会 P18-2 無機ヨードによる発熱が疑われたバセドウ病の一例)

海外でも、ヨウ化カリウム(KI)投与による薬剤熱が報告されています(N Y State J Med. 1965 Sep 1;65:2263-5.)。15年間、去痰目的にヨウ化カリウム(KI)投与されて薬剤熱が続いた報告もあります(Arch Intern Med. 1982 Aug;142(8):1543-4.)。

まれな文献・学会報告レベルの副作用

まれな文献・学会報告レベルの副作用は

高CPK(CK)血症

高CPK(CK)血症が遷延:メルカゾール開始3ヵ月後に血清クレアチニンキナーゼ(CPK or CK)が1132 IU/L(MB 2%,MM 98%)に上昇。筋肉痛など自覚症状なく、血清Cr正常・尿潜血(-)・尿蛋白(-)と腎臓も問題なく横紋筋融解症も否定的。KIに変更し約3 ヶ月後にCPK(CK)正常化したそうです。TSH低値、FT3、FT4がほぼ正常化した時点で発症する場合が多く、甲状腺機能改善に伴う細胞膜透過性亢進が原因と推測されていますが、原因不明です(Arch Intern Med. 1997,24;157:693-6.)。(第56回日本甲状腺学会 P1-087 Thiamazole で加療中に高CPK 血症が遷延したバセドウ病の1 例)

さらに、他の報告では、筋力低下・筋痛を伴い、血中CPK(CK)値 17774 IU/L、Cr 0.37 mg/dL、K 4.4 mEq/L、AST 378 IU/L、ALT 371 IU/L、ALP 278 IU/L、γ-GTP 27 IU/L と腎障害は無いものの、肝障害を合併しています。甲状腺全摘術後2 ヵ月して血中CPK(CK)値は改善傾向にあるものの、増悪・寛解を繰り返しているそうです。(第56回日本甲状腺学会 P1-092 チアマゾール使用後に著明な血清CK 値上昇を認めたバセドウ病の一例)

別の報告では、甲状腺機能が改善するとともに、倦怠感・筋痙攣(けいれん)が出現、TSH低値、FT3、FT4がほぼ正常化した時点でCK(CPK) 2757 IU/L とピークになる。メルカゾールからプロパジールに変更しても改善なく、バセドウ病が再燃した際にCK(CPK) 137 IU/L と正常化し、以後甲状腺機能が正常化しても筋症状を認めることなく経過したそうです。

やはり、甲状腺機能改善に伴う細胞膜透過性亢進が原因で、抗甲状腺薬は無関係の可能性が高いです。(Arch Intern Med. 1997,24;157:693-6.)(第57回 日本甲状腺学会 P2-022 バセドウ病治療中に高CK 血症が遷延した1 例)

メルカゾールからプロパジールに変更した時の副作用

- メルカゾールで副作用が出たため、プロパジールに変更した場合、高率(33.6%:45 名/134 名)にプロパジールでも副作用がおこります。

- メルカゾールで副作用が出たわけでなく、将来の妊娠準備のためプロパジールに変更した場合、8.2%(15 名/183 名) に副作用が起こりました。

(第55回 日本甲状腺学会 P2-06-03 2 種類の抗甲状腺薬の間で処方変更された時の副作用頻度の検討

甲状腺関連の上記以外の検査・治療 長崎甲状腺クリニック(大阪)

- 甲状腺編

- 甲状腺編 part2

- 内分泌代謝(副甲状腺/副腎/下垂体/妊娠・不妊等

も御覧ください

長崎甲状腺クリニック(大阪)とは

長崎甲状腺クリニック(大阪)は日本甲状腺学会認定 甲状腺専門医[橋本病,バセドウ病,甲状腺超音波(エコー)検査など]による甲状腺専門クリニック。大阪府大阪市東住吉区にあります。平野区,住吉区,阿倍野区,住之江区,松原市,堺市,羽曳野市,八尾市,天王寺区,生野区,東大阪市,浪速区も近く。

![薬剤誘発性過敏症[薬剤過敏症症候群(DIHS:Drug Induced Hypersensitivity Syndrome)] 薬剤誘発性過敏症[薬剤過敏症症候群(DIHS:Drug Induced Hypersensitivity Syndrome)]](../images/special/thyroid10/images20200221212204.jpg)

![薬剤誘発性過敏症[薬剤過敏症症候群(DIHS:Drug Induced Hypersensitivity Syndrome)] 薬剤誘発性過敏症[薬剤過敏症症候群(DIHS:Drug Induced Hypersensitivity Syndrome)]](../images/special/thyroid10/images20200221212212.jpg)